放射線透過試験の原理から検査装置についての御説明を致します。

非破壊検査の中で内部の検査ができるのは、放射線透過試験と超音波探傷試験のみですが、原理上から得意な対象物や検出容易なきずの種類が異なります。概要を以下に記述します。

※ この資料では医療や食品以外の一般産業用のⅩ線透過試験についてのみ記述します。

|

項 目 |

X線透過試験 |

|

検査方法 |

被検体を挟んで片側にⅩ線発生装置、もう片側にフィルム又はデジタルディテクターを置いて撮影する。影絵を移すように撮影するので1ショットでは確認物の深さを認識できない。 |

|

被検体材質 |

被検体の材質を問わず試験ができ、内部の調査やきず検査に使用できる。金属・非金属の素材検査・溶接部の検査・電子部品や基板の検査などにも使用される。比重が高いと透過能力が低下し難易度が上がる。 |

|

被検体サイズ |

対象物でⅩ線発生器の種類を変える。ミリ・マイクロ・ナノフォーカスなど焦点寸法とエネルギー量で選定する。鉄板では40mm以下の板厚の検査によく使用される。発生器の電圧が大きくなると遮蔽室が必要で、検査コストが上がり検出性能が低下する。 |

|

きず種類、形状 |

透過方向に高さのあるきずや異物は検出し易い。割れなど開口幅の小さな面状きずや比重差が小さい異物は検出が難しい。拡大撮影すれば小さなきずや形状を判定する事ができるがコントラストは低下する。 |

|

注意事項 |

遮蔽ボックス内で撮影する以外は被爆の危険性があるので、必ず有資格者が試験を行う。 検査前に撮影条件を明確にする必要があるが、人工きずの代わりに透過度計を使用できる。 |

① 金属・セラミックス・樹脂(CFRP)など殆どの固体に適用可能

② 単一素材だけでなくパソコンやバッテリーなど製品の内部検査も可能

③ 透過試験では深さ方向の情報が無いので、必要に応じて複数方向から撮影する

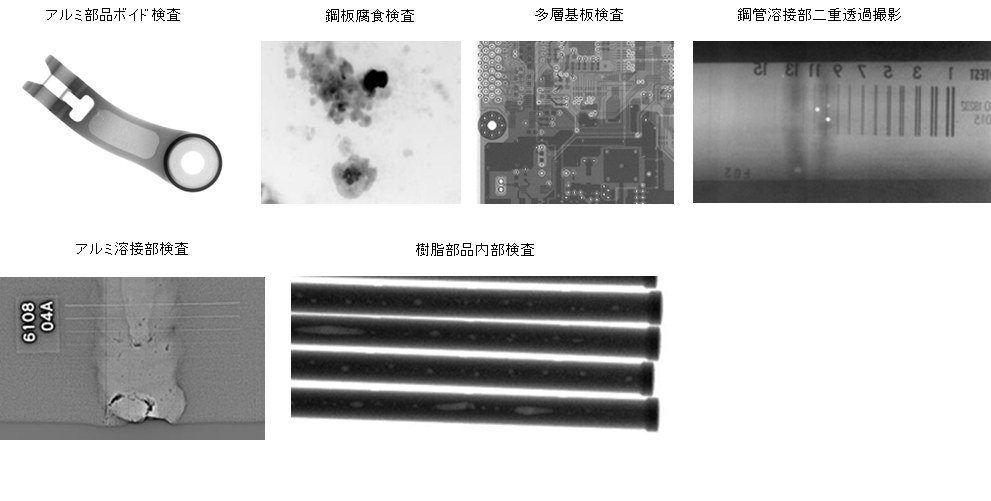

① 素材(金属・樹脂など)内部のブローホール・巣・介在物などの検査

② 金属溶接部のきず検査

③ 電子部品やプリント基板など製造時の異常検査

④ プラント配管やインフラ等の保守点検

3)用途例

① きず検査 :ブローホール、介在物、巣、配管腐食、配管詰まりなどの検出

② 材質試験 :異物混入

③ 寸法測定 :内部形状測定、コンクリート内部の鉄筋位置測定

4)代表的な探傷使用事例

1.製造時検査

① 溶接部:鋼・アルミ・ステンレスなどでアーク溶接等余盛の発生する溶接

溶け込み不足、融合不良、ブローホールなど割れ以外のきず

② 素材 :鋳物の巣、樹脂の金属混入、食品・薬の金属混入

③ 製品検査:電子基板のBGA半田検査・パターン断線検査・実装不良検査、

電子部品のボイド検査、プレス品の薄肉検知、バッテリーの内部異常検査

2.インフラ等のメンテナンス検査

① 配管類の腐食検査、配管の詰り検査

② 建築物壁面内の鉄筋検査

③ 被覆線の断線検査

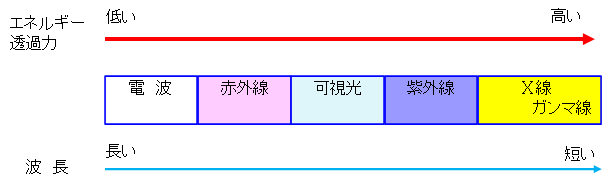

1)放射線の種類

放射線には5種類あり透過力の弱い順に並べると以下になります。

① アルファ線 < ② ベータ線 < ③ エックス線 < ④ ガンマ線 < ⑤ 中性子線

また、放射線はエックス線(Ⅹ線)やガンマ線(γ線は)は光と同じ電磁波として、アルファ線・ベータ線・中性子線は

粒子線として2種類に分けられます。

非破壊検査では、透過力が高く撮影に適したⅩ線とガンマ線が使用されます。

電圧を掛けて発生させるⅩ線に対して、ガンマ線はイリジウム192やコバルト60の放射性物質から常時放射線が

出ているので、使わない時も遮蔽ボックスに入れて厳重に管理する必要があります。

なお、イリジウムもコバルトも時間と共に線量が低下していきます。

放射線の透過力はエネルギーが高いほど、また波長が短いほど大きくなります。

また、同じエネルギーと波長であれば、被検体が軽い(比重が低い)ほど通り易く、厚さが薄いほど通り易くなります。

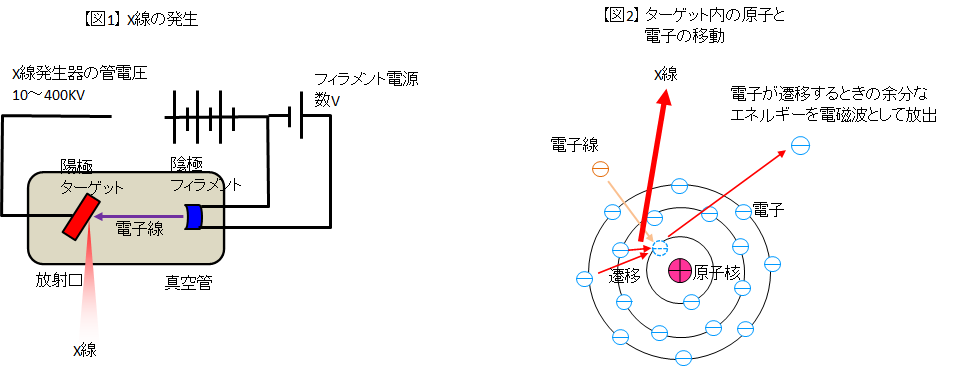

2)Ⅹ線の発生原理

Ⅹ線は簡単に発生させる事ができます。下の図1に示すようにガラス管などの真空容器中で陰極(フィラメント)から

高電圧で加速された電子線を、陽極のターゲット(タングステンなど)へ高速に当てると図2のように原子内の電子が

弾き飛ばされ、原子構造を不安定にして放射性物質と似た大きな熱エネルギー(99%)が発生すると共にX線(1%)が

放出されます。この時、高い電圧を掛けると高エネルギーで波長の短い透過力の高いⅩ線が放出されます。

ターゲット部は非常に高温となるので、空冷・水冷・油冷の何れかで冷却します。

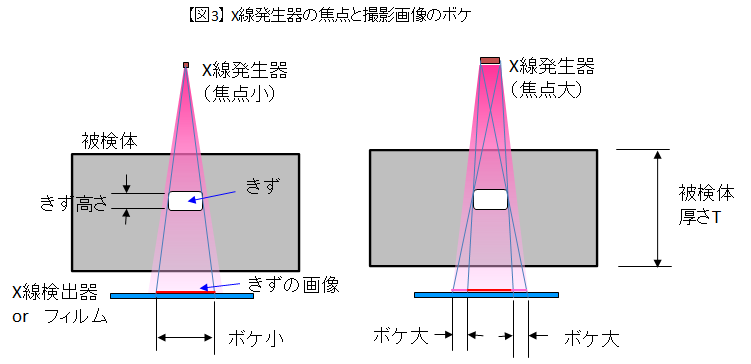

3)撮影画像とⅩ線発生器の焦点寸法

Ⅹ線検査は図3のようにⅩ線発生器と検出器の間に被検体を挟んで撮影します。被検体から検出器を離して

撮影すると拡大撮影ができますが、画像の濃淡差が少なくなります。

そもそも画像の濃淡差で人が認識できるきず高さは、被検体厚さTの1/50以上と言われていますが、

確実に判定できるのはT/20以上です。

Ⅹ線発生器には焦点寸法があります。また、焦点は固定の装置と切替えができる装置があります。

焦点寸法が大きいと線量率を大きく出来るので厚い被検体の撮影に適していますが、図3に示すように

撮影画像のきず周囲にボケが発生して寸法の認識が難しくなります。

(線量率:単位時間当たりの線量)

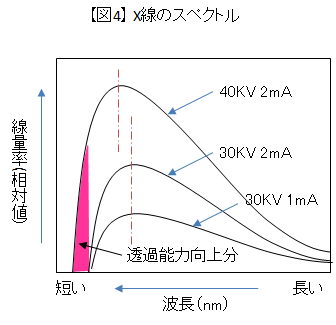

4)Ⅹ線発生器の管電圧と管電流

1.管電圧とエネルギー

Ⅹ線では管電圧(kV)でエネルギーの最大値が決まり、管電圧によって透過厚さが変化します。

エネルギーはエレクトロンボルト(eV)の単位で表されます。管電圧が100kVでは100keVの連続波長

スペクトルになります。1eVは電荷-eを持つ粒子を1Vの電圧で加速した時に粒子の得る

運動エネルギーです。

図4に示すように管電圧を上げると、エネルギーが上がると同時に短い波長成分のⅩ線がでて、

線量も多くなります。

2.管電流と線量

Ⅹ線では電流(mA)を大きくすると線量率が大きくなり、フィルムは濃度が高くデジタル検出器では

表示画像が明るくなります。

なお、放射線は光と同じで線源から離れると線量率は距離の二乗に反比例して小さくなります。

1mの線量率をIとすると、2mではI/4となり、3mではI/9になります。

逆に0.5mに近づくと4倍になります。

5)Ⅹ線発生器の種類

1.据置形と携帯形

低エネルギーⅩ線装置を大別すると据置形と携帯形があります。据置形はⅩ線管と高電圧発生器が

分離されており、長時間の使用ができるように冷却用チラーを装備する事が多いです。

携帯形はⅩ線管と高電圧発生器が一体に組込まれ空冷タイプが主です。

2.高電圧印加方法の違い

パルス方式・半波整流方式・全波整流方式・直流方式(コンスタントポテンシャル)があります。

世界的に直流方式が一般的で、同じ管電圧では最も透過能力が高く、検出器の種類に関係なく

使用できますが高圧発生部が高価になります。

整流方式は主にフィルムやCRを使った撮影に適しています。放出されるⅩ線が時間と共に

変化するため、DDAやラインセンサーのような走査型デジタル検出器では撮影データに縞模様が

出現する事があります。

この場合は取込みタイミングや露光時間を調整して撮影します。

パルス方式は、小型軽量に出来て持ち運びに便利ですが、透過能力が低く走査型デジタル検出器では

信号の取込みタイミングを同期させる必要があります。

3.焦点寸法の違い

焦点寸法の違いでミリフォーカス・マイクロフォーカス・ナノフォーカスなどの種類があります。

溶接部などの検査にはミリフォーカス(0.3mm以上)が使われ、電子部品などの詳細検査には

マイクロフォーカス(0.1mm以下)が使用されます。CTなど超詳細に検査する場合はナノフォーカス

(1μm以下)を使用します。焦点が小さいと管電圧・管電流を大きくするのが難しくなります。

6)Ⅹ線管の種類

密閉管と開放管の2種類があります。

1.密閉管

図1が密閉管のイメージ図です。フィラメントとターゲットがガラス管(Ⅹ線管球)の中で

真空状態になっています。開放管に比べて長寿命ですが管球は消耗品で交換が必要です。

【特徴】

① 焦点を余り小さく出来ない(ミリフォーカス/マイクロフォーカス程度)ため、撮影画像の分解能

は高くない。影絵と同じで大幅な拡大撮影では画像にボケが出る。

② 開放管より管球の寿命が長い。(10,000時間程度)

③ 寿命が来るとの管球交換が必要でメンテ費用が高価になる。

④ Ⅹ線発生器が小型にでき持ち運びする場合は密閉管になる。

2.開放管

電子銃にフィラメント・グリッド・アノード・偏向コイル・集束レンズ・ターゲットなどが一直線

に並んで配置され、管外の真空ポンプで常時高真空を保持します。

【特徴】

① 焦点を小さくできる(ナノフォーカス)ので、高分解能を必要とする撮影に使用できる。

デジタルディテクターで撮影する事が多い。精密な撮影ができる工業用CTにも使われる。

② 試験体をⅩ線発生器に近づける事ができ大きな拡大撮影ができる。

③ 密閉管より寿命は短いが、フィラメント交換が容易で安価。(200~500時間)

④ 部品交換ができるので発生器は半永久的に使用できる。

⑤ 電子銃以外に真空ポンプやチラーなど付帯設備が多く据置式で使用する。

イニシャルコストが割高で設置面積も大きくなる。

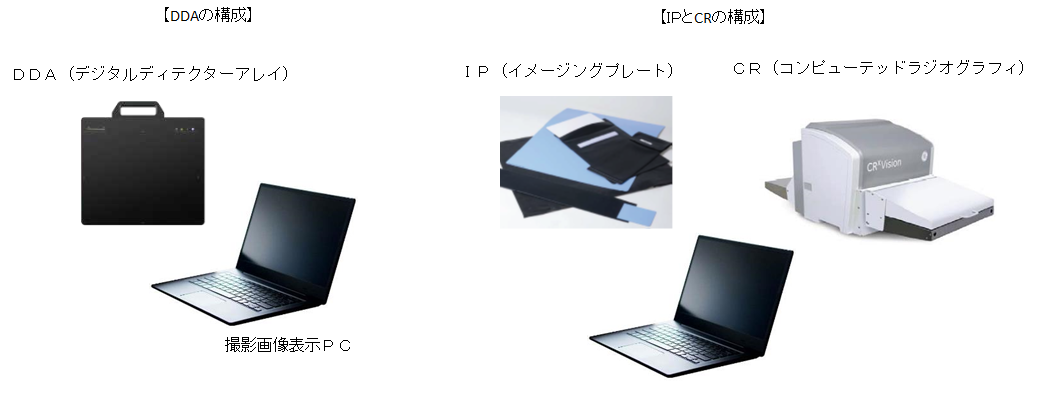

7)Ⅹ線検出器の種類

撮影にはⅩ線フィルムを用いるフィルム法(F-RT)と、コンピューテッドラジオグラフィ―(CR)

・デジタルディテクターアレイ(DDA)を用いるデジタル法(D-RT)があり以下の特徴を持ちます。

1.フィルム

透過線量の強弱を直接フィルムに撮影する方法で、結果を確認するためには暗室で現像をする必要

があります。作業が手間なので自動現像機も販売されています。また、画像が見難いのでシャーカス

テンと呼ばれる専用の照明器具に現像したフィルムを乗せて観察します。0.4mm程度のきずを検

出するので評価が大変です。医療では被爆量の低減・時間短縮・廃液処理などでフィルムを使用する

事は無くなり全てDDAに置換えられました。工業用でもフィルムの保管場所の問題や効率向上や環

境配慮からもデジタル式に切り替わりつつあります。

2.コンピューテッドラジオグラフィ―(CR)

イメージングプレート(ⅠP)を検出器として使用します。IPはフィルムと同様に軽くて柔軟性を

持っているので、被検体に張り付けたり巻付けたりして撮影する事ができます。フィルムに蛍光体

を塗布しており、レーザー光を照射すると発光するのでスキャナー(読み取り機)でデジタル画像と

して取り込みます。

IPは照射してから読み取るまで経過時間に従って減衰します。温度が高いと減衰が大きくなり

湿度や衝撃にも弱いので注意が必要です。IPは繰り返し使用できますが、残像が消えなくなったり、

ごみで擦り傷が付くとデータにノイズが入るので消耗品になります。

3.デジタル ディテクター アレイ(DDA)

デジタルディテクタアレイ型で受光部にⅩ線が当たると光信号としてテレビカメラのようにパソコンの画面に

撮影結果を表示します。数秒に1回のタイミングでデータを出力する静止画タイプと、1秒間に20

~60回のデータを出力する動画タイプがあります。DDAとパソコンのみで撮影でき、リアルタイ

ムに表示されるので撮影条件出しも画像を見ながら簡単にできます。また、感度が高いので短時間で

撮影でき画像劣化も発生しません。画像の濃度分解能が高いので、板厚違いのあるワークでも1回の

撮影で濃度を変えて観察できデータの保存も簡単です。DDAは電子機器なので、フィルムのような

薄さや柔軟性は無く落下や高温での使用には注意が必要です。自動撮影システムの構築に最適です。

4.ラインセンサーカメラ

DDAは平面に素子が並んでいますが、ラインセンサーは直線に並んでおり、空港の手荷物検査な

どに使用されています。幅の広いものを一度に検査する場合などに便利で、ワークをコンベアなどで

一定速度に移動させて1ラインのデータを撮影回数分横に並べて画像にしますので、搬送速度ムラが

あると撮影画像が乱れます。自動撮影をする時に使用します。

5.イメージ インテンシファイヤー(Ⅰ.Ⅰ.)蛍光増倍管

Ⅹ線を可視光像に変換する電子管(真空管)と出力蛍光面を撮影するカメラで構成されています。

Ⅹ線感度が高くリアルタイムでⅩ線画像を動画で見る事ができるので昔から使用されています。最近

は改良されてきていますが、画像の歪が生じやすい・ノイズレベルが高い・使用時間と共に輝度が低

下するので絞りの調整や発生器の出力を調整しながら使用します。最近は、代替としてDDAの普及

が進んでいます。

8)像質計、透過度計および階調計

1.透過度計の使用目的

被検体に人工きずを付ける代わりに透過度計を一緒に撮影して撮影状態を確認します。

① 撮影データの像質良否を定性的に管理する。(エリア、明るさ、輝度、拡大率など)

② 線径や穴径で識別可能なきずの寸法を判断する。

2.透過度計の種類

JIS Z 2306に針金形透過度計、有孔形透過度計、有孔段階形透過度計が規定されています。

鉄(Fe)・アルミ(Al)・ステンレス(Sus)などの材質があります。また、用途によって一般形透過度計と

帯形透過度計があり、管円周溶接継手の撮影のみ帯形透過度計を使用します。

針金形透過度計に04F形と記述していたら鉄用で針金の最大径が0.4mmで順に0.32~0.25~0.2~

0.16~0.125~0.1mmと細くなっています。

3.複線形像質計

デジタルⅩ線検出器の撮影画像で空間分解能と不鮮鋭度を調べるために使用します。複線形像質計は

不鮮鋭度を知るためだけに使用され、針金形透過度計、有孔形透過度計、有孔段階形透過度計の代用

にはならず併用して使用します。

4.階調計

フィルム撮影時に管電圧・散乱線の状態・濃度などの試験条件を管理するために用いられる。

8)放射線に関する単位

|

名称 |

単位 |

概 要 |

解 説 |

|

ベクレル |

Bq |

放射能の強さを表す単位 |

放射性物質は原子の中心にある原子核のバランスが悪く不安定で壊れ易い物質である。1Bqは1秒間に1個の原子核が壊れる事を表す。面積や重量当たりの放射能の強さで表現されBq/㎠ Bq/㎏で表示される。 |

|

グレイ |

Gy |

体や物が吸収した放射線のエネルギー量を表す単位 |

放射線にはアルファ線・ベータ線・ガンマ線・X線など色々な種類があり、同じ数値(Gy)でも体への影響は異なる。 |

|

シーベルト |

Sv |

体への影響の度合いを表す単位 |

同じ値(Sv)であれば放射線の種類や被爆の仕方に関係なく体への影響の度合いは同じ。 |

|

シーピーエム |

Cpm |

放射線の数を表す単位 |

ガイガー・ミュラーカウンターなどの測定器で1分間に計測された放射線の数を表す。Svへの換算にはCpm値と放射線のエネルギーなどの特定が必要。 |

9)Ⅹ線の測定方法

放射線は取り扱いを誤ると極めて危険で有害のため以下の防護3原則があります。

① 線源から距離を大きく取る

② 遮蔽物を置く

③ 放射線を受ける時間を短くする

放射線は目には見えず強さも判らないので、専用の計測器(サーベメータ―)を使って計測します。

1.電離箱式サーベイメーター

放射線による気体の電離作用を利用して空間線量率を検出します。気体が電離した時に、陽イオン

は負極へ、電子は正極に引き寄せられて電流が流れることを利用しています。

2.シンチレーション式サーベイメーター

シンチレーションサーベイメータは、高感度にガンマ線・エックス線の空間線量率を測定します。

シンチレーターからの微弱な光を光電子倍増管で増幅して測定しますので、ピンポイントの測定に向

きます。

3.GM管式サーベメータ―

ガイガーとミュラーが作ったもので、特にベータ線の空間線量率の測定に使用します。γ線の測定

は出来ますが感度は低いです。Ⅹ線の検査には余り使用しません。

4.半導体ポケット線量計

シリコン半導体を利用した線量計です。個人が受けたⅩ線やγ線などの放射線量を測定する為の

機器で小型軽量で持ち運びしやすく、低線領域から高線領域まで測定が可能です。

また、デジタル表示で直接線量を読むことができます。

以下は500KV以下の低エネルギーⅩ線装置の参考写真です。

据置形は主にⅩ線管・高圧発生器・制御器・冷却装置で構成され、それぞれの機器が分離されています。

Ⅹ線が遮蔽できる専用の照射室に設置して使用する事が多く移動には向きませんが、高い出力を得られ

長時間の使用が可能です。

携帯形は制御器以外が一体になっており移動撮影に適しています。出力に応じて沢山の種類があります。

冷却性能が充分ではないので、一定時間使用して高温になると次の撮影まで冷却する時間を取ります。

以下はよく使用されるデジタルⅩ線検出器の写真です。データの拡大確認や保存・報告書作成が便利です。

DDAはPC(パソコン)に接続するだけでリアルタイムに画像が見えるので、撮影条件設定が簡単です。フィルムやCRよりも感度が高いので撮影時間も大幅に短く出来ます。また、濃度分解能が高いので段差など条件を変えて複数回撮影するような場面でも1回で撮影できます。大きさや撮影速度など多くの種類があり用途に合わせて選定する事ができます。スキャナーと組合せて自動撮影や自動検査に最適です。

CRはフィルム撮影の代替に適します。IPに撮影したデータはCRで読取りPCに表示します。IPは

カセットに収納した撮影しますが、柔軟性があり試験体に張り付けて使用する事ができます。IPは衝撃・きず・汚れ・曲げ・温度・湿度に気を付けて丁寧に使用します。自動撮影はできません。

お電話でのご依頼・お問い合わせ

TEL.06-6101-1013

受付時間 9:00 ~ 17:45 (土日・祝日は除く)